TOPICS 更新履歴

- 2024.04.16

- 「子どもの本100問100答」を更新しました。

- 2024.04.09

- 「今月のおすすめ本」を更新しました。

- 2024.03.18

- 2024年度版ブックカタログをアップしました。

- 2024.03.15

- 「子どもの本100問100答」を更新しました。

- 2024.03.04

- 「今月のおすすめ本」を更新しました。

今月のおすすめ本

おすすめの新刊や話題の書籍を、教育・図書館関係者さまの推薦のことばとともにご紹介します。

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 改訂版

大人気石探しガイドブックシリーズ第1巻が大幅改訂。図鑑は4種を入替。スポットガイドは新規19か所を含む全24か所を収録。写真やデータ類も刷新、使い勝手がアップ。

「科学のキホン」シリーズ 全4巻セット

日常生活のあらゆる場面に、サイエンスはかくれている! 物理学/生物学/化学/解剖学の「キホン」を手描き風のイラスト&解説でサポートする入門書シリーズ(全4巻)。

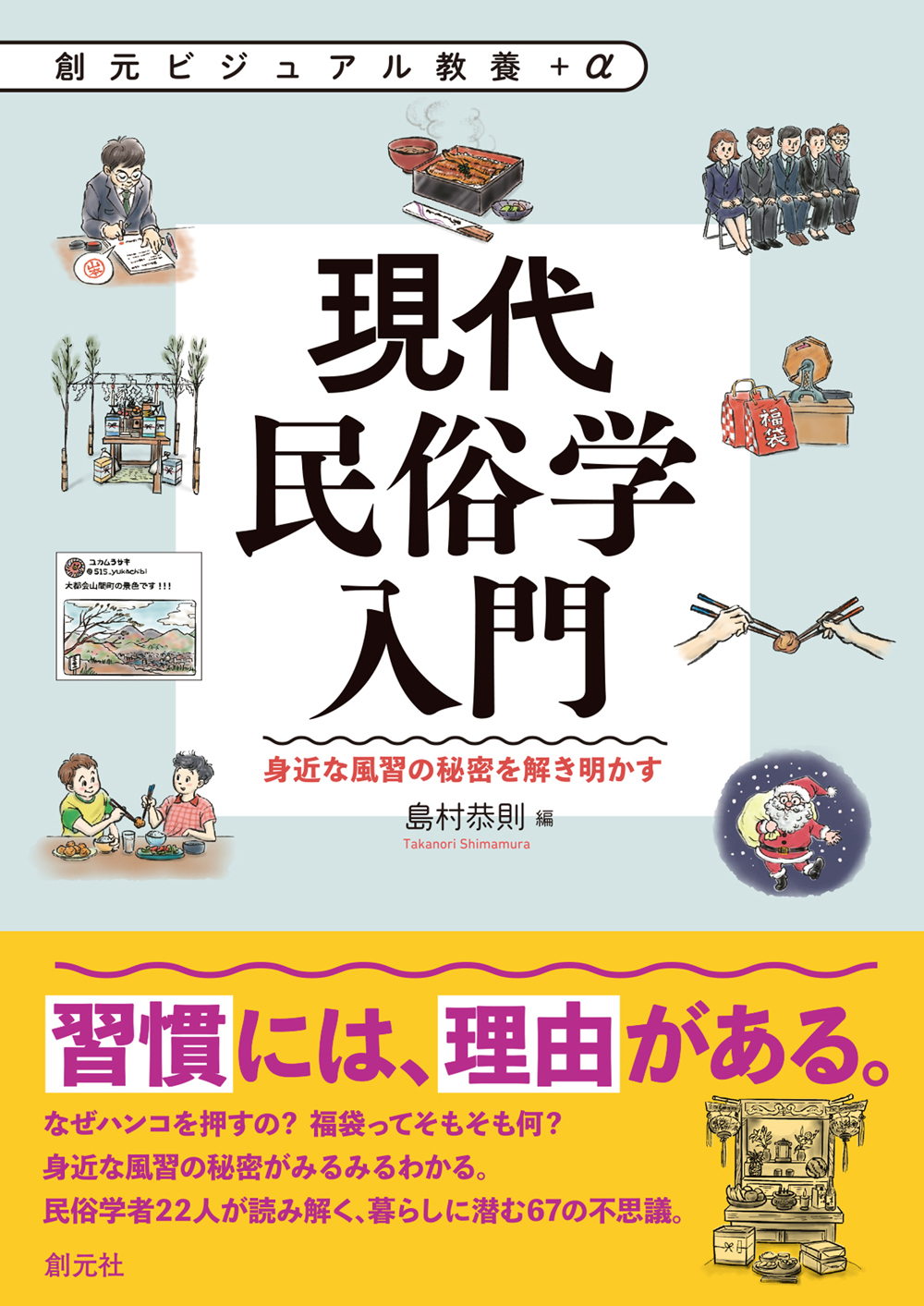

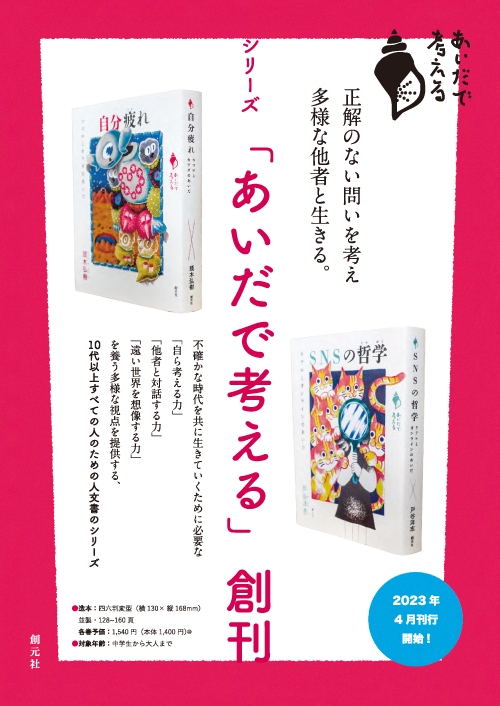

シリーズ「あいだで考える」創刊5冊セット

不確かな時代を共に生きていくために必要な「自ら考える力」「他者と対話する力」「遠い世界を想像する力」を養う多様な視点を提供する、10代から読める人文書シリーズ。

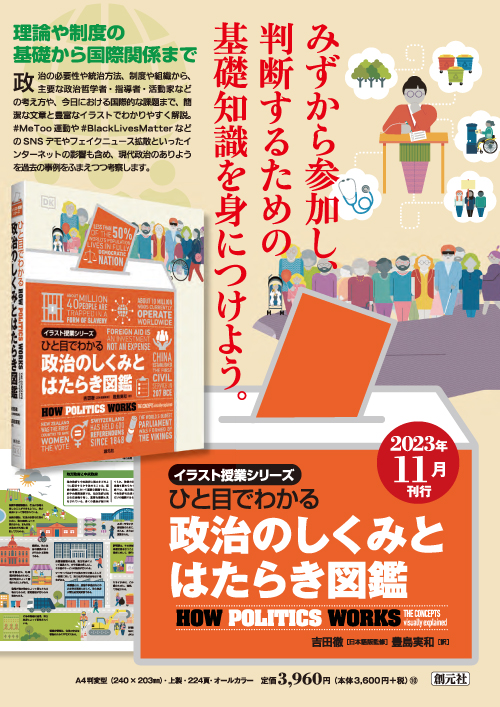

ひと目でわかる 政治のしくみとはたらき図鑑

政治の必要性や主要な統治方法・制度、政治哲学から、今日における国際的課題まで、政治のありようを簡潔な解説と豊富なイラストで示した、これまでにないビジュアル図鑑。

子どもの本

100問100答

子どもの本に関わる質問や疑問にQ&A形式でお答えします。内容は月替わりで更新いたします。

※2013年8月刊行『子どもの本100問100答』(一般財団法人大阪国際児童文学振興財団編)より抜粋

(2024.4.16更新)

子どもが喜ぶのでおはなし会では大型絵本を読んだ方がいいのでしょうか?

大型絵本はどんな本? いつからあるの?

元の版型を50~60センチほどのサイズに拡大した大型絵本*1が登場するのは、1994年の偕成社の『はらぺこあおむし』が最初です。1998年に福音館書店が、「こどものとも劇場」シリーズとして、『おおきなかぶ』*2や『ぐりとぐら』*3などを出版します。90年代はこの2社だけでしたが、「読み聞かせ」活動がさかんになる2000年代以降、各社の人気絵本を拡大した大型絵本がぞくぞく出版されるようになり、現在150冊ぐらいが出版されています。

大型絵本のサイズは、同じ比率での拡大ですが、造本は、厚紙をコーティングしたボードブック仕様で、見返しのない無線綴じになります。紙の質感が変わり、色がちがって見えることがあります*4。

大型絵本が選ばれる理由

おはなし会の絵本は、最後列まで絵がよく見えることが条件です。細かい部分が読みとれない絵本も不向きです。おはなし会が、図書館のおはなしの部屋ぐらいの規模であれば、「こどものともシリーズ」の絵本や『11ぴきのねこ』*5などのロングセラーに多いB5判ぐらいの大きさの絵本も十分楽しむことができます。ところが、おはなし会で長年読まれてきたこのサイズの絵本が、小さすぎるという理由で使われなくなっています。おはなし会がクラス単位、学年単位、時には講堂でのイベントとして開催されることが多くなってきたからです。広い場所で大人数で楽しむために、大きい版型のはっきりした絵が選ばれます。絵本のサイズは年々大きくなり、近年はA4判より大きいサイズが増えています。さらにぐっと大きい大型絵本は、大人数のおはなし会の需要に合わせてつくられているといえるでしょう。

大型絵本は演劇的?

大型絵本は特設の書架台に置き、読み手が添付のテキストを読み、別の人がページをめくるという方法がよくとられています。絵を見せ、文を読み、ページをめくるという1人が表現していた三つの要素を複数で表現します。素早くめくろうにも重いので、舞台の転換のようにゆっくりと開かれます。「こどものとも劇場」の名前のとおり、演劇的な展開に似てきます。

絵本を読んでいると、子どもたちが身体を小さく変身させて絵本のページのなかに飛びこんでくるような気がよくするのですが、大型絵本の場合は、目の前に現れる等身大の劇空間を楽しんでいるように感じます。同じ絵本でも楽しみ方の質が異なっているのではないでしょうか。

大型化は本の味わいを変える

絵本の大きさが変わると味わいも変化します。『そらまめくんのベッド』*6の舞台は、野原の小さな豆たちの世界ですが、大型絵本の中の大きな「そらまめくん」は、なんだか豆のぬいぐるみのようです。『きょだいなきょだいな』*7では、100人のこどもと巨大なピアノや石けんが登場しますが、大型化でよりダイナミックさを感じます。大型化に適しているかどうかは作品によりますが、拡大することで、完成していた絵本の世界のバランスをくずすことも多いのです。元の絵本の魅力がそこなわれていないか、確かめて選びましょう。

大きさではなく内容で選ぶ

絵本が大きさを理由に選ばれないのは、とても残念なことです。何千冊もの本から選ぶのと150冊ほどの大型絵本から選ぶのでは、豊かさがまるでちがいます。「大型で絵がはっきりしている」という理由を優先しなくてすむように、おはなし会の規模を変えていくことも必要ではないでしょうか。大きい絵本も小さい絵本も、その大きさならではの魅力があります。聞き手に合わせて、さまざまな大きさの絵本を楽しみましょう。

*注1.架空社は1992年から1994年にオリジナルの大型絵本を3冊出版。 *注2.佐藤忠良作、福音館書店、1966 *注3.中川李枝子作、大村百合子絵、福音館書店、 1967 *注4.ほるぷ出版は『ちびゴリラのちびちび』などを「大きな絵本」として出版。40セン チ弱とやや小さく、造本は元の本と同じである。 *注5.馬場のぼる作、こぐま社、1967 *注6.なかやみわ作、福音館書店、2001 *注7.長谷川摂子文、降矢なな絵、福音館書店、2001

カタログ

ダウンロード

毎年4月に発行している学校・公共図書館さま向け図書カタログや、

4月以降に刊行した新刊のチラシを下記よりダウンロードしていただけます。

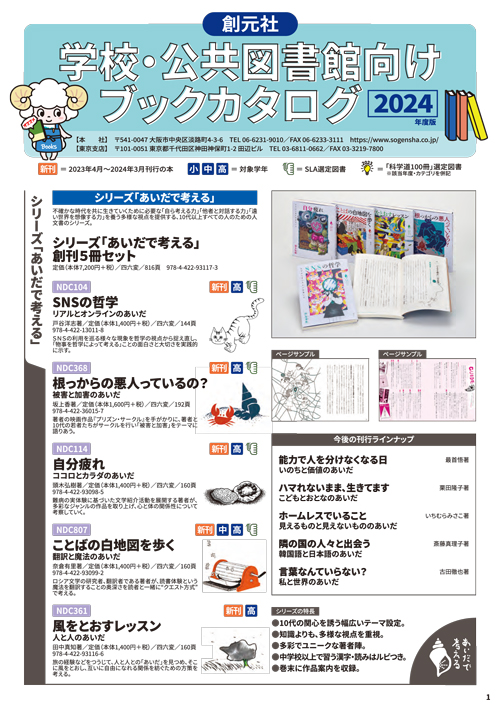

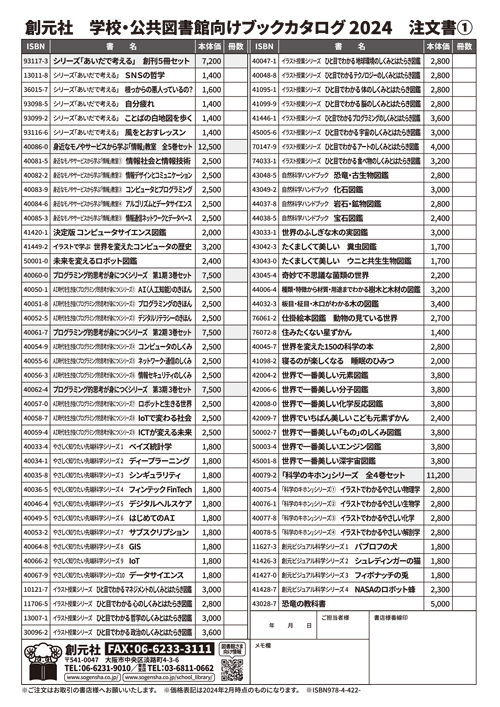

カタログ2024年度版

ダウンロード[11.7MB]

注文書2024年度版

ダウンロード[3.05MB]バックナンバー

カタログ2023年度版[6.03MB]

カタログ2022年度版[9.36MB]

カタログ2021年度版[17.9MB]

カタログ2020年度版[6.49MB]

カタログ2019年度版[8.08MB]

シリーズ

「あいだで考える」

ダウンロード[10.0MB]

イラストで学ぶ

世界を変えたコンピュータの歴史

ダウンロード[2.20MB]

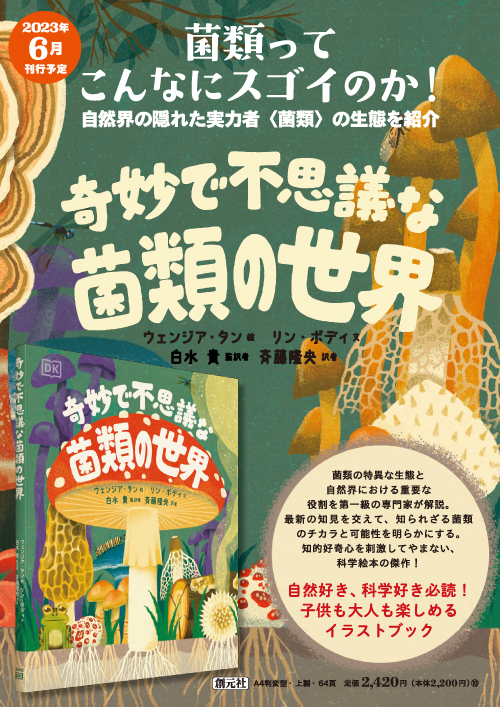

奇妙で不思議な

菌類の世界

ダウンロード[3.68MB]

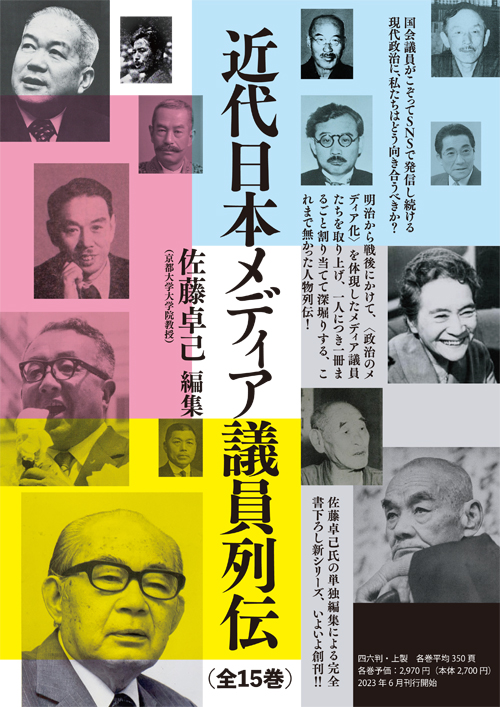

近代日本

メディア議員列伝

ダウンロード[4.03MB]

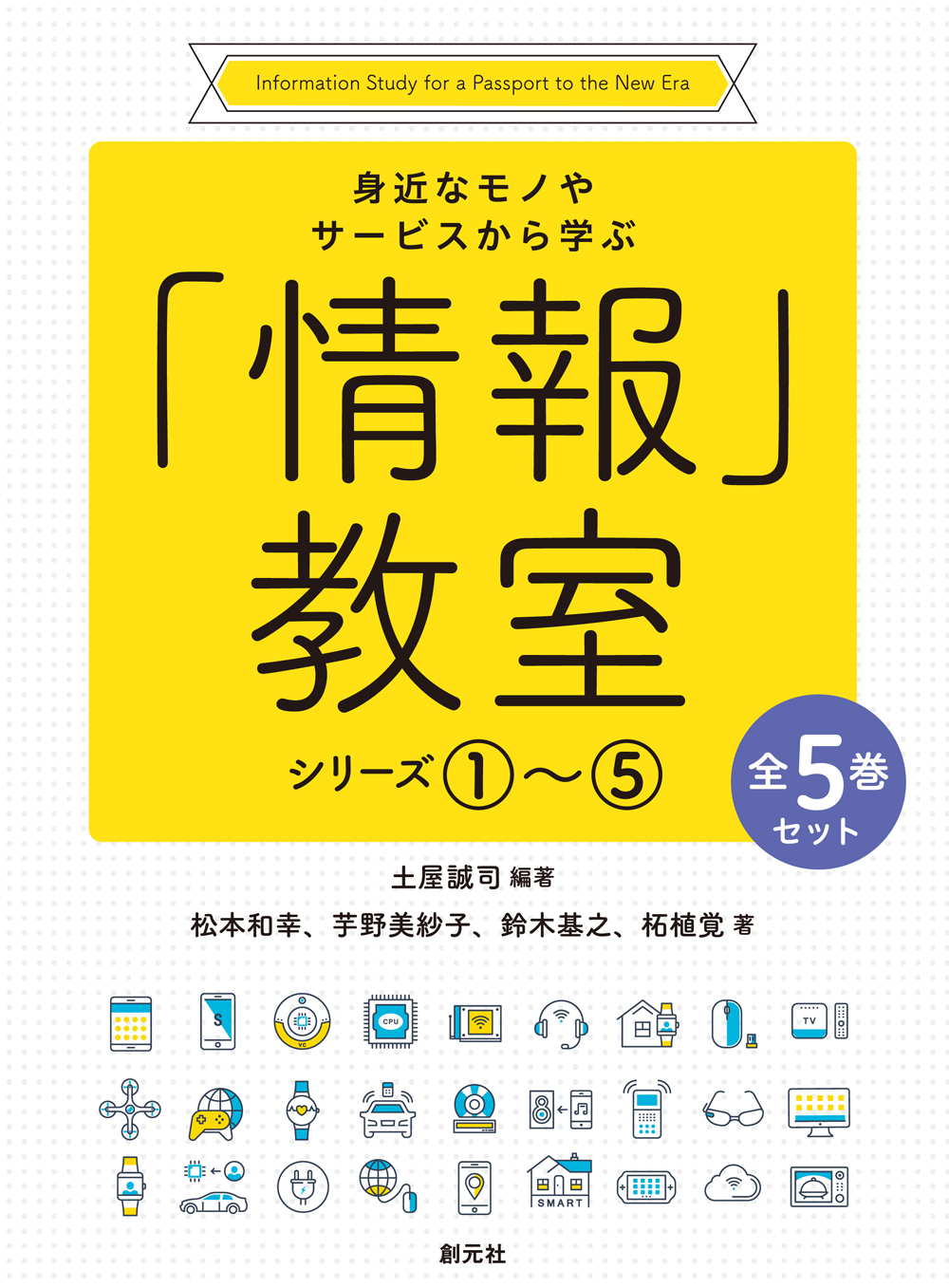

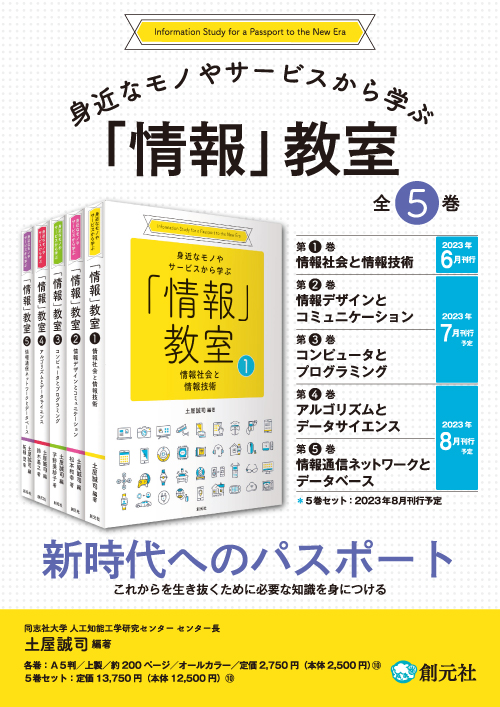

身近なモノやサービスから学ぶ

「情報」教室

ダウンロード[3.73MB]

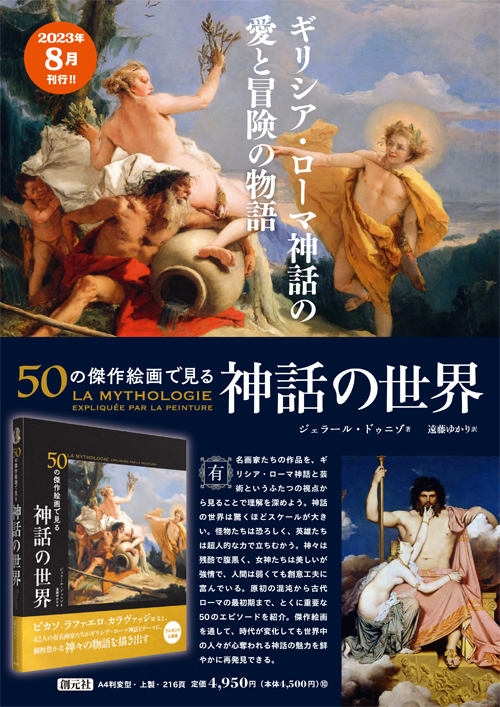

50の傑作絵画で見る

神話の世界

ダウンロード[2.58MB]

世界で一番美しい

エンジン図鑑

ダウンロード[2.26MB]

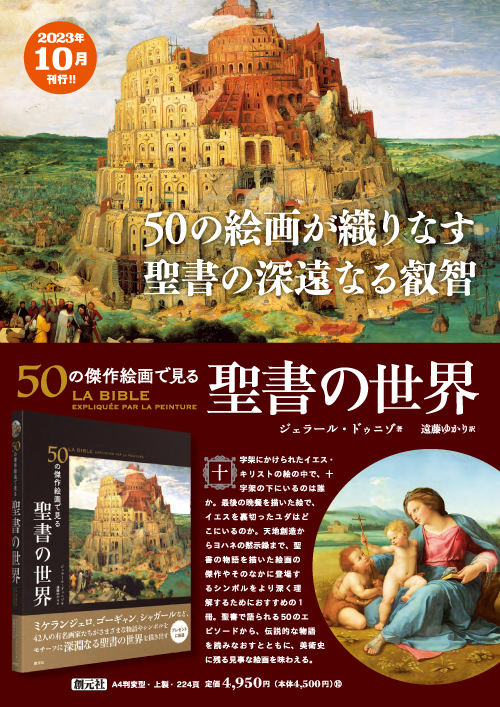

50の傑作絵画で見る

聖書の世界

ダウンロード[2.87MB]

ひと目でわかる

政治のしくみとはたらき図鑑

ダウンロード[4.13MB]

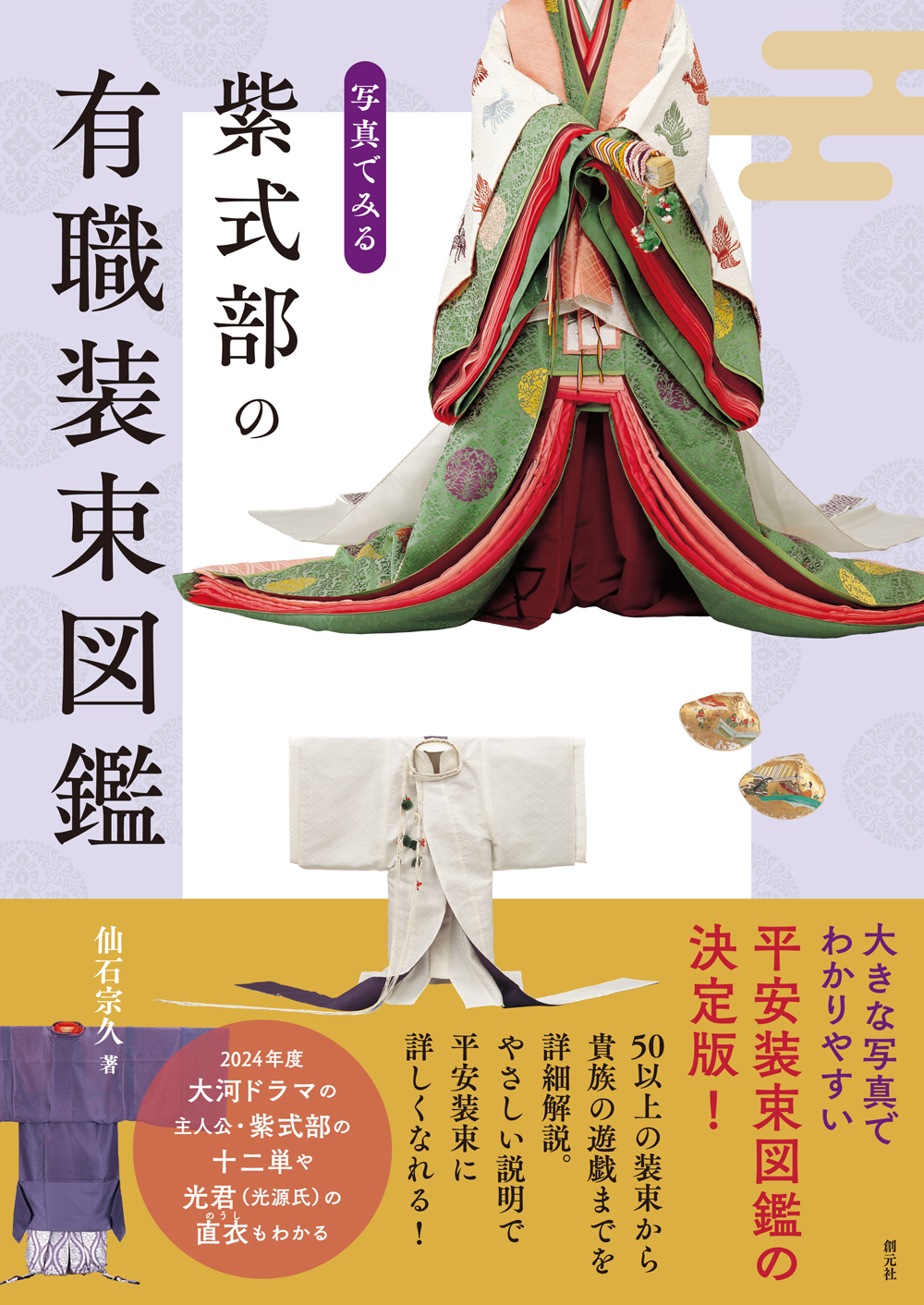

写真でみる

紫式部の有職装束図鑑

ダウンロード[3.79MB]

イタリア・ルネサンス

ダウンロード[960KB]

「科学のキホン」シリーズ

ダウンロード[2.09MB]

50の傑作絵画で見る

英雄と伝説の世界

ダウンロード[2.77MB]

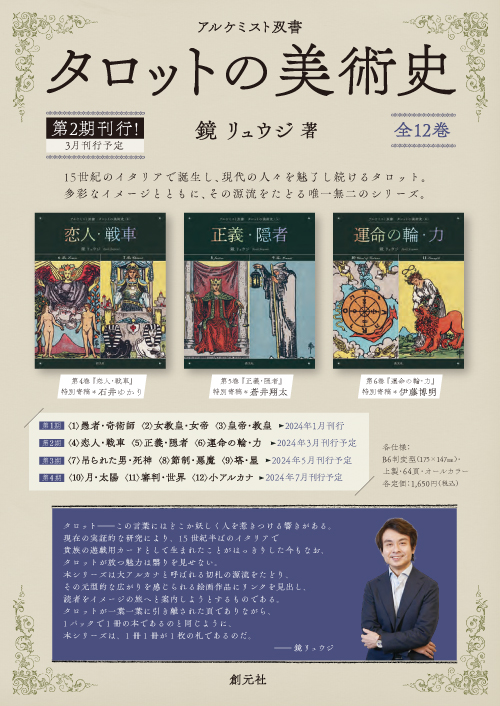

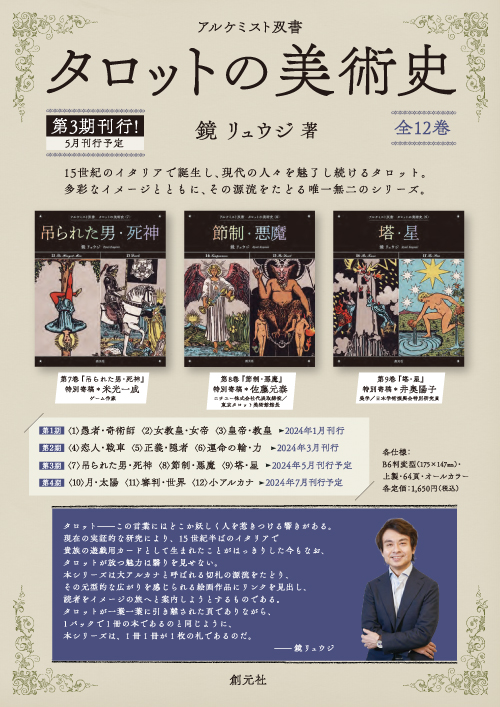

アルケミスト双書

タロットの美術史

ダウンロード[9.42MB]

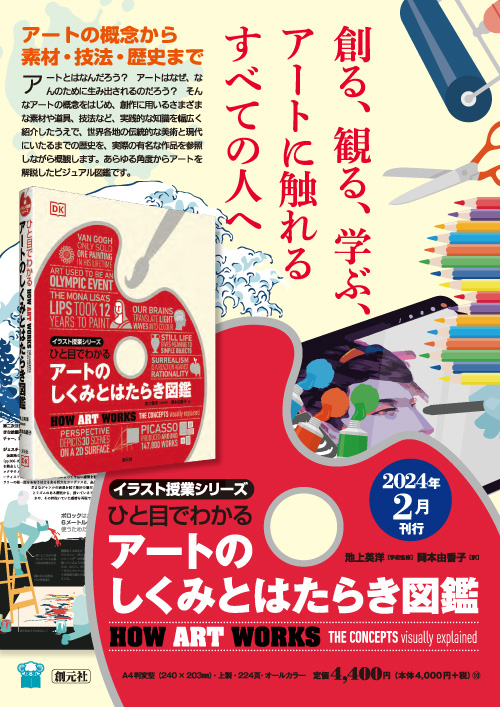

ひと目でわかる

アートのしくみとはたらき図鑑

ダウンロード[7.57MB]

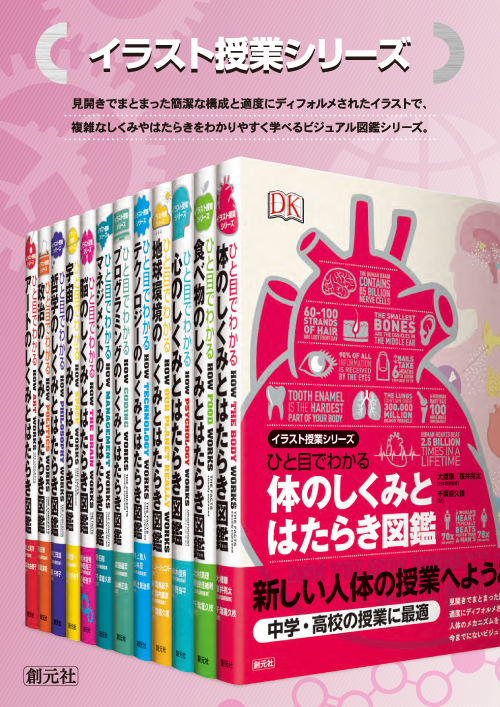

イラスト授業シリーズ

ダウンロード[3.68MB]

アルケミスト双書

タロットの美術史 第2期

ダウンロード[1.95MB]

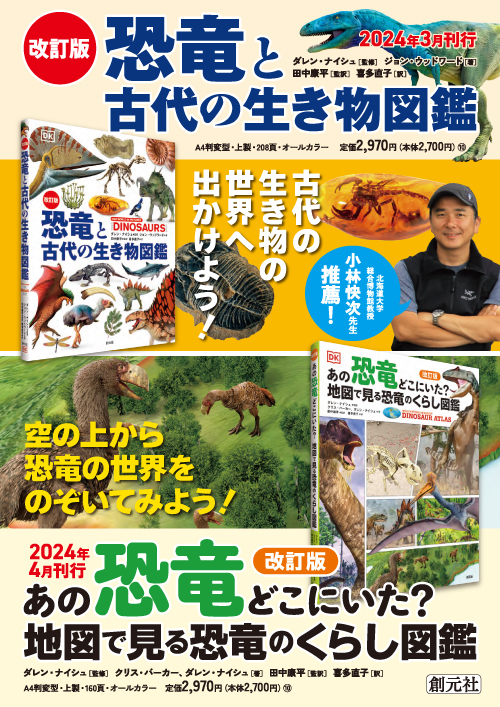

改訂版

恐竜の本

ダウンロード[3.20MB]

アルケミスト双書

タロットの美術史 第3期

ダウンロード[2.41MB]

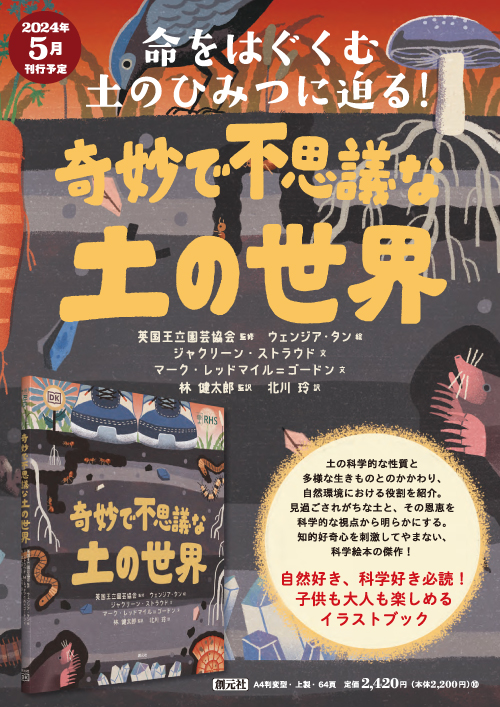

奇妙で不思議な

土の世界

ダウンロード[1.76MB]