創元社からのお知らせ

- 2023.03.03

- シリーズ「あいだで考える」刊行記念リレートークイベント 特設ページはこちら

- 2024.04.22

- 【note記事】『ハマれないまま、生きてます――こどもとおとなのあいだ』の「はじめに」を公開しました。

- 2024.03.25

- 『能力で人を分けなくなる日――いのちと価値のあいだ』刊行。

- 2024.02.26

- 【note記事】『能力で人を分けなくなる日――いのちと価値のあいだ』の「はじめに」を公開しました。

- 2023.10.16

- 【終了しました】第5回リレートークイベント詳細決定!『根っからの悪人っているの?』刊行記念 坂上香×ブレイディみかこトークイベント「被害と加害の語り方」>>詳細・お申し込みはこちら

- 2023.10.13

- 『根っからの悪人っているの?――被害と加害のあいだ』刊行。

- 2023.10.05

- 『シリーズ「あいだで考える」創刊5冊セット』予約開始。

- 2023.09.25

- 【note記事】『根っからの悪人っているの?――被害と加害のあいだ』の「はじめに」を公開しました。

- 2023.09.13

- 【終了しました】第4回リレートークイベント詳細決定!『風をとおすレッスン』刊行記念 田中真知×森川すいめいトークイベント「人と人のあいだに風がとおる」>>詳細・お申し込みはこちら

- 2023.08.08

- 『風をとおすレッスン――人と人のあいだ』刊行。

- 2023.07.10

- 【note記事】『風をとおすレッスン――人と人のあいだ』の「はじめに」を公開しました。

- 2023.06.13

- あいだラジオ『自分疲れ』【番外編】「頭木さんと本屋さん」公開!>>創元社Youtubeチャンネル

- 2023.05.22

- 毎日新聞夕刊文化面で紹介されました。

- 2023.05.17

- 『SNSの哲学』第4回:モノ・ホーミー✕矢萩多聞(全4回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify

- 2023.05.10

- 『SNSの哲学』第3回:モノ・ホーミー✕矢萩多聞(全4回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify

【Spotify】あいだラジオ【番外編】「頭木さんと本屋さん」(5/2Twitter Spaceにて配信)を公開しました。 - 2023.05.02

- 『SNSの哲学』第2回:モノ・ホーミー✕矢萩多聞(全4回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify

【note記事】「あいだラジオ」『自分疲れ』編:書店員さんからのお便りを公開しました。 - 2023.04.27

- 刊行記念リレートーク プレWebイベント/短縮版を公開しました。

- 2023.04.24

- 「あいだラジオ」『自分疲れ』第3回:香山哲✕矢萩多聞(全3回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify、『SNSの哲学』第1回:モノ・ホーミー✕矢萩多聞(全4回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify

5/2(火)20:00〜21:30 Twitterスペースにてあいだラジオ【番外編】「頭木さんと本屋さん」開催決定! - 2023.04.17

- 「あいだラジオ」『自分疲れ』第2回:香山哲✕矢萩多聞(全3回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify

【note記事】『ことばの白地図を歩く』の「はじめに」を公開しました。 - 2023.04.12

- 【終了しました】第3回リレートークイベント詳細決定!『ことばの白地図を歩く』刊行記念 奈倉有里×野崎歓トークイベント「翻訳と魔法のあいだで考える」>>詳細・お申し込みはこちら

- 2023.04.10

- 「あいだラジオ」『自分疲れ』第1回:香山哲✕矢萩多聞(全3回)公開!>>創元社Youtubeチャンネル・Spotify

- 2023.04.07

- 【終了しました】第2回リレートークイベント詳細決定!『SNSの哲学』刊行記念 戸谷洋志×平尾昌宏トークイベント「SNSと哲学のあいだ」>>詳細・お申し込みはこちら

- 2023.03.30

- 【終了しました】第1回リレートークイベント詳細決定!『自分疲れ』刊行記念 頭木弘樹×伊藤亜紗トークイベント「ココロとカラダのあいだで考える」>>詳細・お申し込みはこちら

- 2023.03.03

- プレWebイベントの申込を開始しました。

- 2023.02.27

- 【note記事】『SNSの哲学――リアルとオンラインのあいだ』の「はじめに」を公開しました。

- 2023.02.24

- 【note記事】関連企画「あいだ新聞」「あいだラジオ」紹介を公開しました。

- 2023.02.20

- 【note記事】『自分疲れ――ココロとカラダのあいだ』の「はじめに」を公開しました。

- 2023.01.26

- シリーズ紹介動画が完成しました。

- 2022.12.13

- 特設サイトが完成しました。

過去のお知らせを見る▼ 閉じる▲

シリーズ「あいだで考える」とは

不確かな時代を共に生きていくために必要な

「自ら考える力」

「他者と対話する力」

「遠い世界を想像する力」

を養う多様な視点を提供する、

10代以上すべての人のための人文書のシリーズです。

●造本:四六判変型(横130×縦168mm)・並製・128~192頁

●各巻予価:1,540~1,760円(本体1,400~1,600円)

(五十音順)

-

「あいだ」は物事を接続するだけではなく、次の段階に進むための踊り場でもあります。

これからの世界に飛び込む「きみ」が新しい自分と出会うきっかけになります。

ぜひ、手にとってみてください。ウスビ・サコ

(京都精華大学 前学長)

-

あいまいさを受け入れる粘り強さ。

そこから言葉にならない真理が見えてくる。小川洋子

(小説家)

-

いちばん大切なことは「あいだ」にある。

あれとこれのあいだ。あそことここのあいだ。

自分と誰かのあいだ。

だから、ぼくは「あいだ」に関する本も書いた。

そんな本がこれから、ここから、たくさん生まれる。

すごくうれしい。高橋源一郎

(作家)

-

人と人のあいだ、人々と人々のあいだが困難なこの時代こそ、ひとつひとつ、立ちどまって考えることが大切。

気鋭の書き手が多様な切り口で「いま」を読み解き、

生きるための思考を広げてくれるシリーズです。土居安子

(大阪国際児童文学振興財団理事・総括専門員)

(2022年11月時点。タイトル・内容・刊行年月はすべて仮)

-

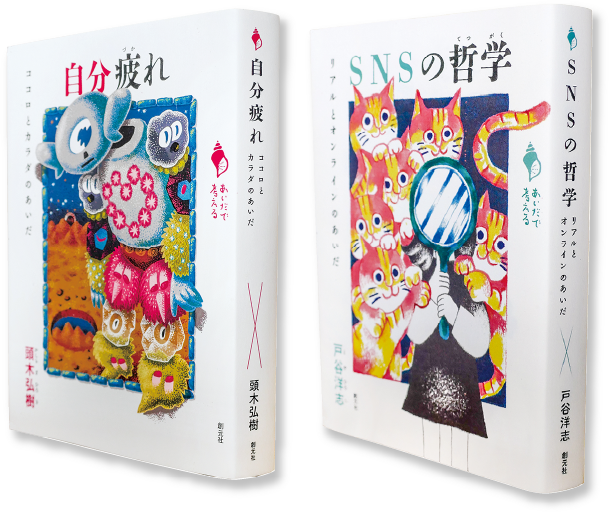

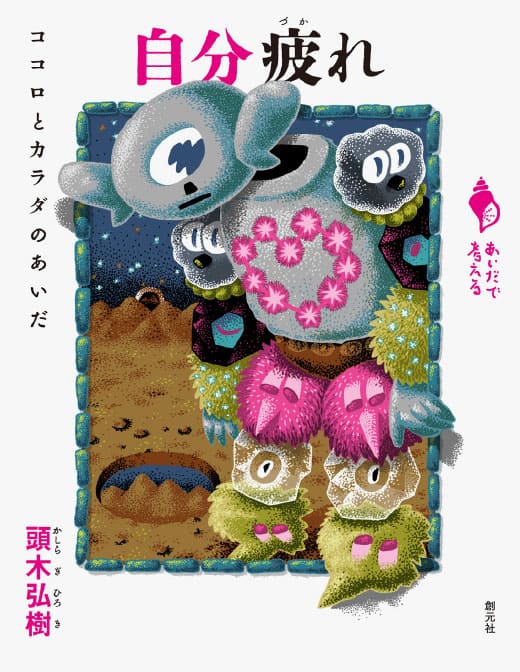

自分疲れ ココロとカラダのあいだ 頭木弘樹

-

SNSの哲学 リアルとオンラインのあいだ 戸谷洋志

-

ことばの白地図を歩く 翻訳と魔法のあいだ 奈倉有里

-

風をとおすレッスン 人と人のあいだ 田中真知

-

根っからの悪人っているの? 被害と加害のあいだ 坂上香

-

能力で人を分けなくなる日 いのちと価値のあいだ 最首悟

-

ハマれないまま、生きてます こどもとおとなのあいだ 栗田隆子

-

ホームレスでいること 見えるものと見えないもののあいだ いちむらみさこ

-

隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ 斎藤真理子

-

言葉なんていらない? 私と世界のあいだ 古田徹也

-

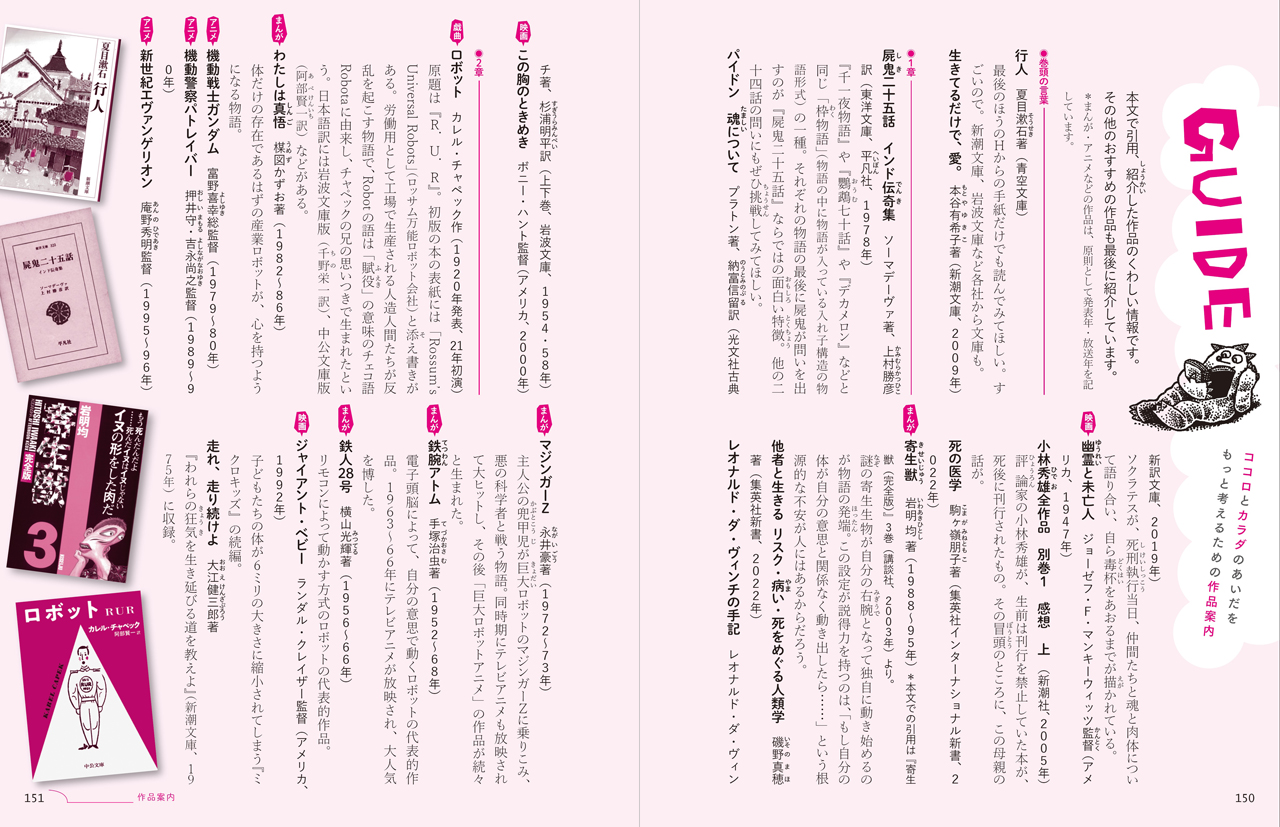

2023年4月刊行

装画:香山哲 自分疲れ

ココロとカラダのあいだ

頭木弘樹

難病の実体験に基づいたユニークな文学紹介活動を展開している著者が、「自分自身でいることに疲れを感じる」「自分自身なのになぜかなじめない」といった「違和感」を出発点にして、文学や漫画、映画など多彩なジャンルの作品を取り上げながら、心と体の関係性について考察していく。読者が「私だけの心と体」への理解を深める一助となる一冊。

◆ 頭木弘樹(かしらぎ・ひろき) 文学紹介者。20歳のときに難病(潰瘍性大腸炎)にかかり、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いになった経験から『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社/新潮文庫)を編訳。著書に『食べることと出すこと』(医学書院)『ひきこもり図書館』(毎日新聞出版)ほか多数。

-

2023年4月刊行

装画:モノ・ホーミー SNSの哲学

リアルとオンラインのあいだ

戸谷洋志

10代の生活にすっかり溶け込んでいるSNSの利用をめぐるさまざまな現象――「ファボ」「黒歴史」「#MeToo運動」など――を哲学の視点から捉え直し、この世界と自分自身への新しい視点を提供する。若い読者に「物事を哲学によって考える」ことの面白さと大切さを実践的に示す一冊。

◆ 戸谷洋志(とや・ひろし) 1988年東京都生まれ。関西外国語大学英語国際学部准教授。専攻は哲学・倫理学。技術思想および未来倫理学を探究する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会に開かれた対話の場を提案している。著書に『スマートな悪』(講談社)『ハンス・ヨナスの哲学』(角川ソフィア文庫)ほか多数。

-

2023年6月刊行

装画:小林マキ ことばの白地図を歩く

翻訳と魔法のあいだ

奈倉有里

ロシア文学の研究者であり翻訳者である著者が、自身の留学体験や文芸翻訳の実例をふまえながら、他言語に身をゆだねる魅力や迷いや醍醐味について語り届ける。「異文化」の概念を解きほぐしながら、読書体験という魔法を翻訳することの奥深さを、読者と一緒に“クエスト方式”で考える。読書の溢れんばかりの喜びに満ちた一冊。

◆ 奈倉有里(なぐら・ゆり) 1982年東京都生まれ。ロシア文学研究者、翻訳者。ロシア国立ゴーリキー文学大学を日本人として初めて卒業。著書『夕暮れに夜明けの歌を』(イースト・プレス)で第32回紫式部文学賞受賞、『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』(未知谷)などで第44回サントリー学芸賞受賞。訳書に『亜鉛の少年たち』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著、岩波書店、日本翻訳家協会賞・翻訳特別賞受賞)『赤い十字』(サーシャ・フィリペンコ著、集英社)ほか多数。

-

2023年8月刊行

装画:nakaban 風をとおすレッスン

人と人のあいだ

田中真知

中東やアフリカで長年過ごしてきた著者が、旅の経験や、古今東西のさまざまな文化や文学作品などの例をとおして、人と人との「あいだ」、また自分自身の中の「あいだ」を見つめ、そこに風をとおし、互いに自由になれる関係をつむぐ道を考える。迷いや悩みの多い10代やすべての方たちにとって、「私」も他者も大切に、軽やかに生きていくレッスンとなる一冊。

◆ 田中真知(たなか・まち) 1960年東京都生まれ。作家、あひる商会CEO、立教大学観光研究所研究員、元立教大学講師。エジプトに8年にわたって滞在し、中東・アフリカを旅して回るなかで、コミュニケーションや対話について考えるようになり、あひる商会を設立。著書に『旅立つには最高の日』(三省堂)『美しいをさがす旅にでよう』(白水社)『孤独な鳥はやさしくうたう』(旅行人)『増補 へんな毒 すごい毒』(ちくま文庫)ほか多数。『たまたまザイール、またコンゴ』(偕成社)で第1回斎藤茂太賞特別賞を受賞。

-

2023年10月刊行

装画:丹野杏香 根っからの悪人っているの?

被害と加害のあいだ

坂上香

著者の映画作品『プリズン・サークル』は、日本で1か所だけ、刑務所の中で行われている「TC(回復共同体)」という対話による更生プログラムを、20 代の受刑者4人を中心に2 年間記録したドキュメンタリー。本書は、この映画を手がかりに、著者と10 代の若者たちが「サークル(円座になって自らを語りあう対話)」を行った記録である。映画に登場する元受刑者の2 人や、犯罪被害の当事者をゲストに迎え、「被害と加害のあいだ」をテーマに語りあう。

◆ 坂上香(さかがみ・かおり) 1965年大阪府生まれ。ドキュメンタリー映画作家。NPO法人out of frame代表。一橋大学大学院社会学研究科客員准教授。映画作品に『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』『プリズン・サークル』(文化庁映画賞・文化記録映画大賞受賞)、著書に『プリズン・サークル』(岩波書店)などがある。

-

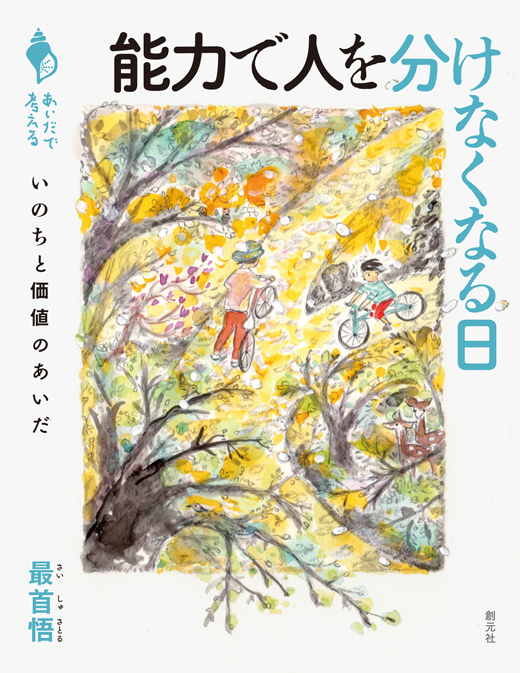

2024年3月刊行

装画:中井敦子 能力で人を分けなくなる日

いのちと価値のあいだ

最首悟

本書は、著者の第4子で重度の知的障害者である星子さんとの暮らしや、津久井やまゆり園事件の犯人「植松青年」との手紙のやりとり、また1977年から通った水俣の地と水俣病などについて、10代の3人の若者に語った記録である。能力主義と優生思想、人とのかかわり、個・自立・責任、差別、脳死、人の生死といのち……などをめぐって話しあい、いのちに価値づけはできるのか、「共に生きる」とはどういうことかを考える。

◆ 最首悟(さいしゅ・さとる) 1936年福島県生まれ。生物学者、社会学者、思想家。東京大学教養学部助手を27年間務め、1977年より第一次不知火海総合学術調査団(水俣病に関する実地調査研究)に参加、第二次調査団長を務めた。また障害者の地域作業所「カプカプ」の設立・運営に携わる。現在、和光大学名誉教授。著書に『いのちの言の葉』(春秋社)『新・明日もまた今日のごとく』(くんぷる)『「痞」という病いからの』(どうぶつ社)『星子が居る』(世織書房)ほか多数。

-

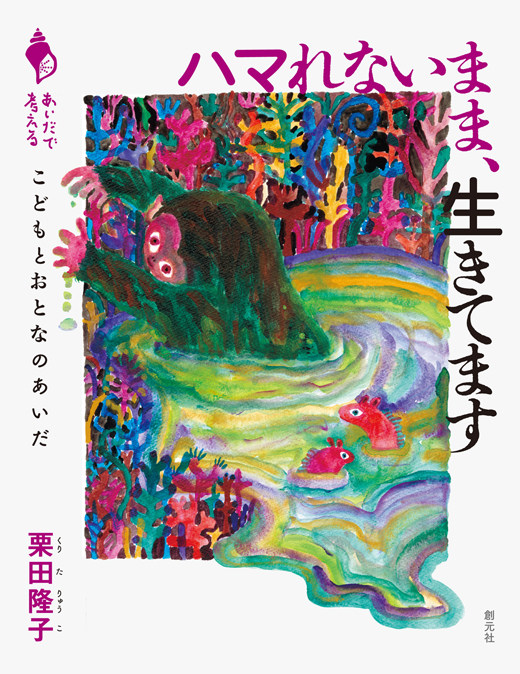

2024年5月刊行

装画:ミロコマチコ ハマれないまま、生きてます

こどもとおとなのあいだ

栗田隆子

「『大人になる』ってどういうこと?」「私、何歳になっても『大人になった』気がしない」──いま、子どもと大人の境界はますます曖昧になっている。本書では、子どもにも大人にもハマれないまま生きてきた著者が、自らの内なる「子どもと大人のあいだ」を見つめ、そこにうごめく性と暴力、死への衝動や生きることへのあがきを正直に、時に飄々と描く。そして幼少時から周囲の求める「○○らしさ」と闘い、やがてフェミニズムとキリスト教に出会い、言葉と思想を獲得してきたプロセスを語りだす。子ども/大人の二分法を超えて、「ひと」のありようを問う1冊。

◆ 栗田隆子(くりた・りゅうこ) 1973年神奈川県生まれ。文筆家。大阪大学大学院で哲学を学び、シモーヌ・ヴェイユを研究。その後、非正規労働者として働きながら女性の貧困や労働問題の解決に向けたアクションを行うグループやネットワークにかかわる。現在は新聞・雑誌などでの執筆を中心に活動。著書に『呻きから始まる 祈りと行動に関する24の手紙』(新教出版社)、『ぼそぼそ声のフェミニズム』(作品社)、共著に『高学歴女子の貧困 女子は学歴で「幸せ」になれるか?』(光文社新書)など。

-

2024年8月刊行

ホームレスでいること

見えるものと見えないもののあいだ

いちむらみさこ

野宿者として、またアーティストとして、国内外で反ジェントリフィケーションやジェンダー、貧困、マイノリティなどをめぐって活動してきた著者が、自身や周りのホームレスの人々の生活を伝え、現代社会の風景の中の「見えているのに見えないことにされているもの」「隠されているもの」「消されたもの」などについて、10代の読者に語りかける。

◆ いちむらみさこ 2003年から現在まで東京都内の公園のブルーテント村に住み、仲間の住人と共に物々交換カフェ「エノアール」を開く。また、ホームレスの女性たちのグループ「ノラ」を運営。著書に『Dearキクチさん、ブルーテント村とチョコレート』(キョートット出版)、責任編集書に『エトセトラ VOL.7 くぐりぬけて見つけた場所』(エトセトラブックス)。『小山さんノート』(エトセトラブックス)編者である小山さんノートワークショップのメンバー。

-

2024年8月刊行

隣の国の人々と出会う

韓国語と日本語のあいだ

斎藤真理子

いま、韓国の文学やドラマ、映画や音楽などに惹かれる人々はますます増えている。一方で、韓国と朝鮮半島の歴史や社会については、最も近い「隣」であるにもかかわらず、よく知らない場合も多い。本書では、韓国文学の翻訳者である著者が、朝鮮半島と現代の韓国の人々は「ことば」とどのようにかかわり、何を託してきたのか、その一つ一つがどのような歴史を重層的に含み持っているのかを、日本語との比較を交えながら、多角的に捉え、味わい、読者とともに考える。

◆ 斎藤真理子(さいとう・まりこ) 1960年新潟県生まれ。韓国文学の翻訳者。著書に『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス)、訳書にパク・ミンギュ『カステラ』(共訳、クレイン)チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』(河出書房新社)チョン・セラン『フィフティ・ピープル』(亜紀書房)チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)ほか多数。

撮影:増永彩子 -

2024年10月刊行

言葉なんていらない?

私と世界のあいだ

古田徹也

本書では、言葉の「制御できない力」の側面を糸口に、10代の若者も日々経験しているであろう言葉とのかかわりの場面を具体的にとりあげ、哲学の視点で見つめ直してゆく。言葉に振り回されがちな日常生活の中で、読者が言葉と自己とのかかわりを距離をとって見つめ、すこし楽になり自由になること、また、言葉に対する別の見方を提供し、新たな興味を呼び起こすことにつながる一冊。

◆ 古田徹也(ふるた・てつや) 1979年熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。英語圏・ドイツ語圏の現代哲学・現代倫理学を研究。著書に『このゲームにはゴールがない』(筑摩書房)『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHK BOOKS)ほか多数。『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ)で第41回サントリー学芸賞受賞。

シリーズロゴについて

巻き貝を耳にあててみるように、「あいだ」から聞こえてくる声や、音に、一緒に耳を澄ませてみませんか。

そんな思いを込めたロゴデザインです。

デザイナーから

「巻き貝に耳をあててごらん。海の音が聴こえるよ」

幼い日、だれからか教わって、サザエでもハマグリでも貝を見つけると、まず耳にあてて、音を聴いてみるようになりました。

でも、どの貝でも海の音がするわけではありません。じっと耳を澄ましているうちに、どうやら音は貝が発しているものではなく、貝とぼくの耳の「あいだ」にあるらしい、と気がつきました。

ふだん、ふつうに生きていると聴こえない音が、巻き貝を耳にあてるときだけ聴こえてくる。おなじように、日常のなかでは、なかなか見えてこないものがあります。

このシリーズの本をひらくことで、さまざまな「あいだ」の音を聴くことができたなら——そう思ってデザインしました。(矢萩多聞)