発売カレンダー

-

松本城

定価:1,650円

刊行日:2024/04/09

-

戦前期東京火災保険特殊地図集成 第1巻

定価:110,000円

刊行日:2024/04/09

-

近代日本の別荘建築

定価:3,850円

刊行日:2024/04/09

-

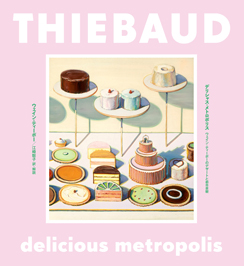

デリシャス・メトロポリス

定価:4,950円

刊行日:2024/04/09

-

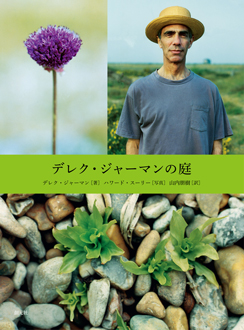

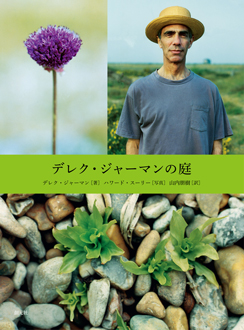

デレク・ジャーマンの庭

定価:4,180円

刊行日:2024/04/09

-

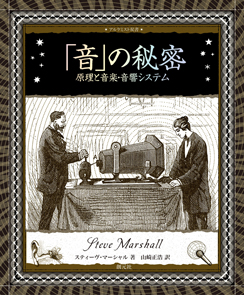

「音」の秘密

定価:1,320円

刊行日:2024/04/16

-

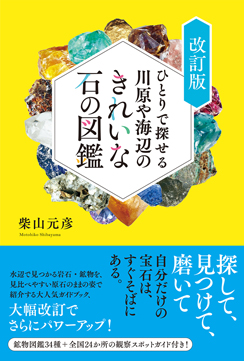

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 改訂版

定価:1,980円

刊行日:2024/04/16

-

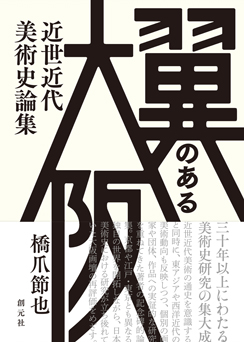

翼のある大阪

定価:6,600円

刊行日:2024/04/16

-

西欧近世の意識とユング心理学

定価:2,200円

刊行日:2024/04/25

-

こころの秘密が脅かされるとき

定価:3,960円

刊行日:2024/04/25

-

改訂版 あの恐竜どこにいた? 地図で見る恐竜のくらし図鑑

定価:2,970円

刊行日:2024/04/25

-

オカルト2.0

定価:2,420円

刊行日:2024/04/25

-

「聖性」から読み解く西欧中世

定価:2,970円

刊行日:2024/05/15

-

戦前期東京火災保険特殊地図集成 第2巻

定価:132,000円

刊行日:2024/05/15

-

橋本登美三郎の協同

定価:2,970円

刊行日:2024/05/15

-

ハマれないまま、生きてます

定価:1,760円

刊行日:2024/05/15

-

スマート農業

定価:2,200円

刊行日:2024/05/15

-

奇妙で不思議な土の世界

定価:2,420円

刊行日:2024/05/15

-

吊られた男・死神

定価:1,650円

刊行日:2024/05/21

-

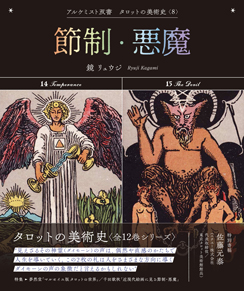

節制・悪魔

定価:1,650円

刊行日:2024/05/21

-

塔・星

定価:1,650円

刊行日:2024/05/21

-

ストレスの歴史

価格未定

刊行日:2024/06/10

-

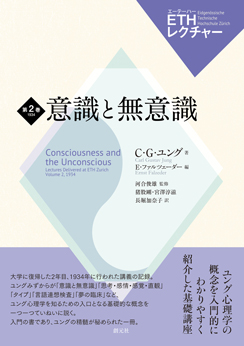

意識と無意識

定価:4,400円

刊行日:2024/06/10

-

大阪天満宮と天神祭

定価:2,200円

刊行日:2024/06/10

-

看護・助産師教育に活かすパフォーマンス評価ワークブック

価格未定

刊行日:2024/06/10

-

夢みる石

定価:2,420円

刊行日:2024/06/10

-

物語のかたり方入門

定価:1,650円

刊行日:2024/06/13

-

戦前期東京火災保険特殊地図集成 第3巻

定価:132,000円

刊行日:2024/06/13

-

![車両の見分け方がわかる! 関西の鉄道車両図鑑[第2版]](/upload/thumb_image/list/mb24107m.jpg)

車両の見分け方がわかる! 関西の鉄道車両図鑑[第2版]

価格未定

刊行日:2024/06/13

-

建築技師という生き方

価格未定

刊行日:2024/06/13

ランキング

-

1

デレク・ジャーマンの庭

定価:4,180円

刊行日:2024/04/09

-

2

人を動かす 改訂文庫版

定価:880円

刊行日:2023/09/04

-

3

世界で一番美しい元素図鑑

定価:4,180円

刊行日:2010/10/21

-

4

現代民俗学入門

定価:1,980円

刊行日:2024/03/11

-

5

世界でいちばん美しい こども元素ずかん

定価:2,640円

刊行日:2021/04/15

イチ推し!

-

シリーズ再開!「あいだで考える」

能力で人を分けなくなる日

定価:1,540円

刊行日:2024/03/25

-

3/23毎日新聞書評掲載

《中学生日記》のメディア史

定価:3,850円

刊行日:2024/02/14

-

改訂版刊行!

改訂版 恐竜と古代の生き物図鑑

定価:2,970円

刊行日:2024/03/25

-

<4/22up!>最新note記事

『ハマれないまま、生きてます――こどもとおとなのあいだ』の「はじめに」を公開

※「note」に移動します

-

まもなく開催セミナー情報

【オンラインセミナー】スクールカウンセリングのこれから、スクールカウンセラーのこれから

2024/4/27開催※別サイトに移動します

特集一覧

創元社オンラインショップの特長

送料無料

会員様は一点から送料無料(クレジット決済時)。

誕生日クーポン

会員様の誕生月にバースディクーポンをプレゼント!(入会翌月以降の誕生月にクーポンを発行いたします。)

特別販売

会員様限定!訳アリ本先行販売など、特別販売へご招待!

当日出荷

正午までのご注文で当日出荷(土日祝日除く)。

- 新着情報

-

セミナー・イベント 2024/04/24 【7/19、7/26、8/2】オンライン研修会「養成課程では学べなかった心理職の仕事(全3回)」 お知らせ 2024/04/17 システムメンテナンスによるサービス一時休止のお知らせ(2024年4月22日(月)AM1:00~AM5:00) お知らせ 2024/04/16 「書物復権」2024復刊書目決定 セミナー・イベント 2024/04/11 【5/21】オンラインイベント「現代民俗学のはじめかた~石の不思議からネットロアまで~」